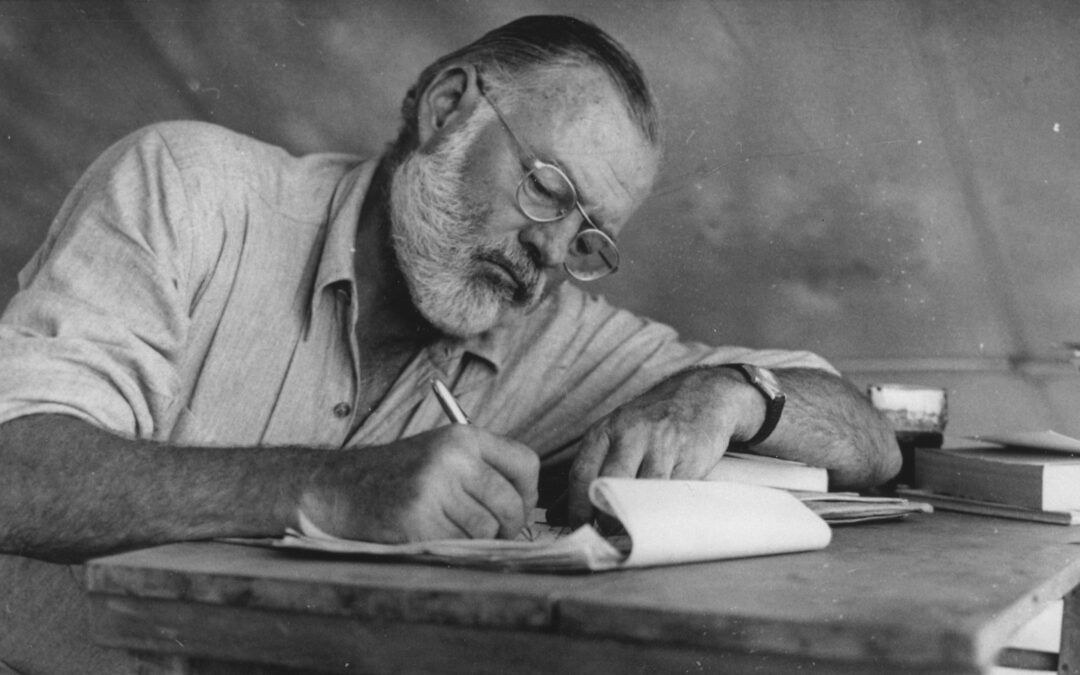

«Cosa si può scrivere di lui, adesso che è morto?», si domanda Ernest Hemingway in un articolo scritto per il Transatlantic Review nell’ottobre 1924. Lui è Joseph Conrad, deceduto tre mesi prima, il 3 agosto, a causa di un attacco cardiaco. Se lo chiede, Hemingway, con la brusca sincerità che contraddistingue i suoi pezzi giornalistici di quegli anni, e con la stessa brusca sincerità prova a dare una risposta. Troppo facile, dice, sperticarsi in lunghi coccodrilli, attingere al vocabolario stantio della commemorazione, lisciare il pelo al defunto – o meglio: ai lettori del defunto – con formule tanto abusate quanto vuote di senso. Troppo facile evocare la figura mitologica del “Grande Romanziere”, oppure quella altrettanto suggestiva del “Pensatore Profondo”, o magari regolare sin dalle prime battute la temperatura del ricordo, renderlo in qualche modo ecumenico, stabilendo che il rammarico per la dipartita è “generale”.

«È di moda tra i miei amici parlarne male. È anche necessario. […] Quasi tutte le persone che conosco sono d’accordo sul fatto che Conrad è un pessimo scrittore, come sono d’accordo sul fatto che T.S. è un buon scrittore», si legge qualche riga più avanti. E a questo punto sembrerebbe che non ci sia altro da aggiungere, che al classico coccodrillo buonista Hemingway abbia preferito una rievocazione impietosa. Ma è un’idea che si dilegua presto. D’altronde, se le cose fossero davvero così semplici, se la questione si riducesse a una disputa aggettivale, buono o cattivo, bello o brutto, della letteratura non rimarrebbe granché. Invece, per fortuna, la letteratura è un fatto prima di tutto individuale, intimo, e la sicurezza con cui riusciamo a dispensare aggettivi lusinghieri o mortificanti è spesso un mistero.

Hemingway confessa che Lord Jim gli è sembrato un libro brutto, tanto che non è riuscito nemmeno a finirlo. Ma allora, viene da chiedersi, perché dirlo proprio in un articolo sulla morte di Conrad? Perché prendersi il disturbo di scriverlo, un articolo del genere? Semplice: perché essendo un fatto prima di tutto individuale, intimo, la letteratura può tornare a mordere le caviglie del lettore quando meno se lo aspetta.

Così è accaduto anche a Hemingway, che in due mesi trascorsi a Toronto, molto tempo dopo aver deciso che Conrad fosse un cattivo scrittore, si è ritrovato a farsi prestare quattro suoi libri da una ragazza che li custodiva gelosamente senza averli mai aperti. E poi a Sudbury, in Ontario, gli è capitato di passare una notte intera a leggere L’avventuriero in una stanza del Nickle Range Hotel, con la foga di un ubriacone che non riesce a staccarsi dalla bottiglia. Questo benché tutte le recensioni che aveva letto sembravano concordi nel dire che fosse un brutto libro. Eppure, quella notte al Nickle Range Hotel di Sudbury, in Ontario, tutte le recensioni che aveva letto non contavano più niente: contavano solo le pagine divorate, la possibilità di accedere a un Conrad che, chissà per quale ragione, fino a quel momento gli era sfuggito. «E adesso è morto», scrive Hemingway nelle ultime righe dell’articolo, rispondendo a suo modo alla domanda iniziale, «e io vorrei che Dio si fosse portato via qualche grande personaggio letterario ammirato per la sua tecnica e avesse lasciato qui lui a scrivere i suoi brutti libri».